Table of Contents

1-GÉNÉRALITÉS

Au débuts du béton armé, chaque constructeur avait son procédé et ses dispositions constructives (par exemple, Hennebique utilisait des étriers en fer plat de 25 à 30 mm de largeur, d’autres enrobaient des profilés tels les IPN comme armatures…). La limite d’élasticité des aciers employés était de l’ordre de 20 kgf/mm² voire plus.

Puis, relativement rapidement, seules les armatures en acier doux (acier de limite élastique de 24 kgf/mm² pour les ponts) et sous forme de ronds lisses furent employées et ce jusque vers les années 1950 où les premières barres à haute adhérence firent leur apparition.

Il faut attendre l’année 1940 pour voir s’imposer la normalisation des diamètres des armatures de béton armé (série normalisée : 5 , 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 et 40) . Précédemment à peu près tous les diamètres étaient fabriqués (2, 3, 5…11, 12, 13, 14, 15, 16, 17…24…31…36, 37…40).

Cependant, la période 1940 à 1950, la pénurie en matières premières, conduisit les constructeurs à utiliser des aciers de récupération (vieux rails, barres de section carrée, profilés, armatures de diverses origines trouvées en Allemagne …) . Les ponts construits durant cette période doivent faire l’objet d’investigations poussées pour déterminer les caractéristiques mécaniques des armatures avant tout recalcul (limite d’élasticité, module d’élasticité, allongement à rupture, soudabilité…).

Jusque vers les années 1950- 1960, les dispositions constructives utilisées étaient différentes des dispositions actuelles. Il y a lieu de noter :

- les armatures des âmes de poutres sont constituées par des une série d’étriers non réunis en partie basse par une épingle ou mieux un cadre de talon.

- l’utilisation de barres relevées même dans les dalles de couvertures et les dalles de trottoir

- l’absence d’armatures de peau pour lutter contre la fissuration par retrait différentiel en particulier sur les faces latérales des poutres et dans les parties comprimées des pièces fléchies (sous face des dalles par exemple)

- l’utilisation de frettes sous forme de spirales hélicoïdales en ronds lisses de faible diamètre (de 2 à 8 mm) pour admettre des contraintes de compression plus élevées ( 0,6 N90 au lieu de 0,28 N90, avec N90 la résistance du béton en compression à 90 jours d’âge)

- un enrobage minimum pour les armatures d’âme n’était pas imposé par les règles de conception et de calcul

- la construction de nombreux de ponts de type cantilever plus faciles à calculer que les ponts à poutres continues

- l’absence de chape d’étanchéité, le béton comprimé est considéré comme étanche…

A partir des années 1950, les armatures à haute adhérence dont les limites élastiques variaient de 40 à 50 kgf/mm² furent utilisées. Elles ont remplacé comme armatures principales les ronds lisses qui ont continué à être utilisés comme armatures de montage, armatures secondaires…

Il y a lieu d’être attentif lors du recalcul des ponts construits pendant la période 1958-1978 car les limites élastiques des armatures à haute adhérence dépendaient à la fois du diamètre de la barre et du fabricant (se reporter au tableau ci-après).

Il faut se rappeler, pour éviter de grosses erreurs lors d’un recalcul, que les barres en acier de classe Fe E 5oo MPa n’ont commencé à remplacer les barres Fe E 400 que depuis les années 1985. Par exemple, il y a quelques années, un jeune ingénieur chargé du recalcul d’un pont des années 1970, a considéré que les étriers étaient de la classe 500 ! Une telle tâche ne devrait pas être confiée à un débutant, sauf s’il bénéficie de l’encadrement solide et continu d’un ingénieur expérimenté.

Il faut aussi se rappeler que lorsque la fissuration est considérée comme peu préjudiciable, la vérification des armatures se fait uniquement vis-à-vis de l’ELU. Pour éviter une fissuration excessive, en sollicitant les aciers à l’ELS (au delà de 280 à 300 MPa environ), les règles de calcul ont imposé de considérer les aciers de classe 500 comme des aciers de classe 400. Il est donc possible de bénéficier d’une certaine réserve de résistance sur les ponts qui ont été conçus en respectant cette règle.

2-ÉVOLUTION DES MÉTHODES DE CONTRÔLE DES ARMATURES DE BÉTON ARMÉ

Lors du lancement des armatures à haute adhérence, la Commission d’Agrément des Règles BA 60 s’est substituée provisoirement au Ministère des Travaux Publics et son Cahier des Charges. En 1966, a été créée la Commission Ministérielle d’Agrément et de Contrôle des aciers pour béton armé. Cette Commission a été remplacée en 1983 par une Commission Interministérielle. Depuis 1993, l’AFCAB (Association Française de Certification des Armatures des Bétons), certifie la conformité des armatures de béton armé à la marque NF.

Jusqu’aux années 1960, les armatures lors de leur réception devaient avoir une limite d’élasticité supérieure ou égale à la valeur garantie.

Ensuite, méthodes de la statistique ont commencé a être utilisées. Les producteurs garantissaient soit la valeur minimale du caractère soit les paramètres de distribution statistique de ce caractère (pas plus de 0,5% d’essais en dessous de la valeur garantie.

Par exemple, pour la limite élastique, la valeur garantie feg sur un grand nombre d’essais était donnée par la relation suivante :

feg = fem – 2 s

Avec : fem la résistance moyenne et s l’écart quadratique moyen.

Un lot d’armatures était déclaré conforme si les résultats sur 5 essais étaient supérieurs à feg. Sinon, 5 nouveaux essais étaient effectués et ajoutés aux résultats précédents pour obtenir fem1 et s1. Pour que le lot soit accepté il fallait vérifier que :

fem1 – 1,8 s1 > = feg

Ces règles ont été reprises par le titre 1e du fascicule 4 du CPC. Rendu obligatoire par le décret 67-856 du septembre 1967.

La circulaire 76-64 du 3 mai 1976 relative à l’agrément et au contrôle en usine a modifié les règles précédentes.

La probabilité d’avoir un résultat d’essai inférieur à la valeur de référence devait être au plus égale à 5% avec un

La demande d’agrément portait sur 60 essais répartis sur 10 lots de production. Il devait être vérifié :

fem – 2 s >= feg (valeur garantie)

Pour satisfaire un autocontrôle sur 3 essais par lot :

fei >= femin

La valeur minimale ou borne inférieure :

femin = feg – 20 à 30 MPa).

Dans le cas où cette condition n’était pas satisfaite, il devait être vérifié par des essais complémentaires portant le nombre des prélèvements à 12 :

fem1 – 2s1 >= femin

Enfin, le titre 1e du fascicule 4 du CCTG relatif à l’homologation et au contrôle en usine et rendu obligatoire par le décret 83-251 du 29 mars 1983 a légèrement modifié les dispositions précédentes . Les valeurs spécifiées du caractère fe ont été fixées par les normes NF A 35-015, 35-016 et 35-019 et renommées Re et Rpo,2. La borne

inférieure a été fixée à la valeur spécifiée diminuée de 20 MPa.

3-LES CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTS TYPES D’ARMATURES DE BÉTON ARMÉ À PRENDRE EN COMPTE LORS D’UN RECALCUL

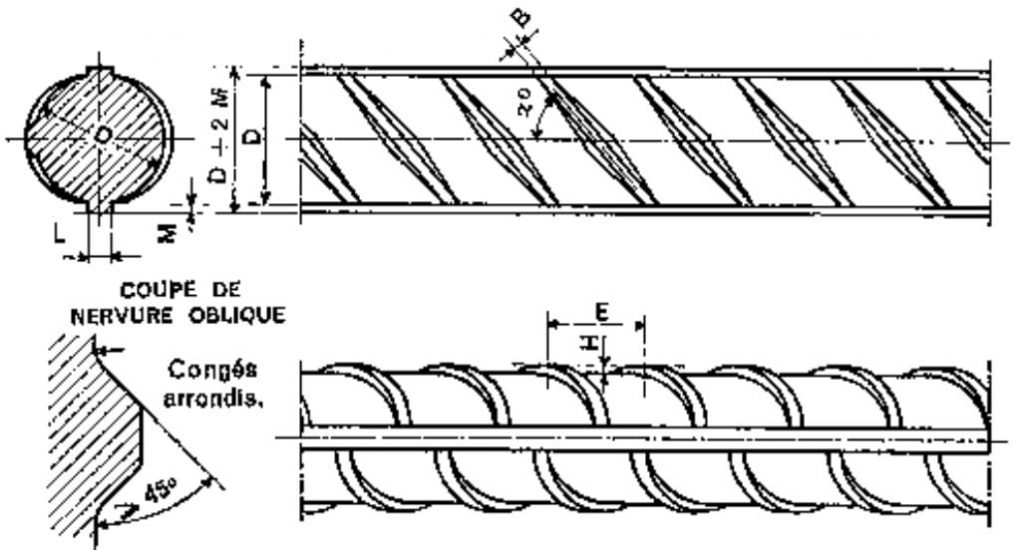

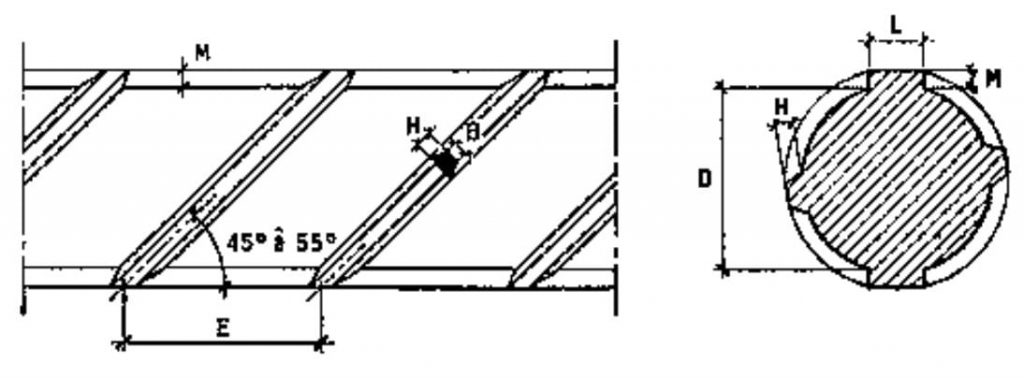

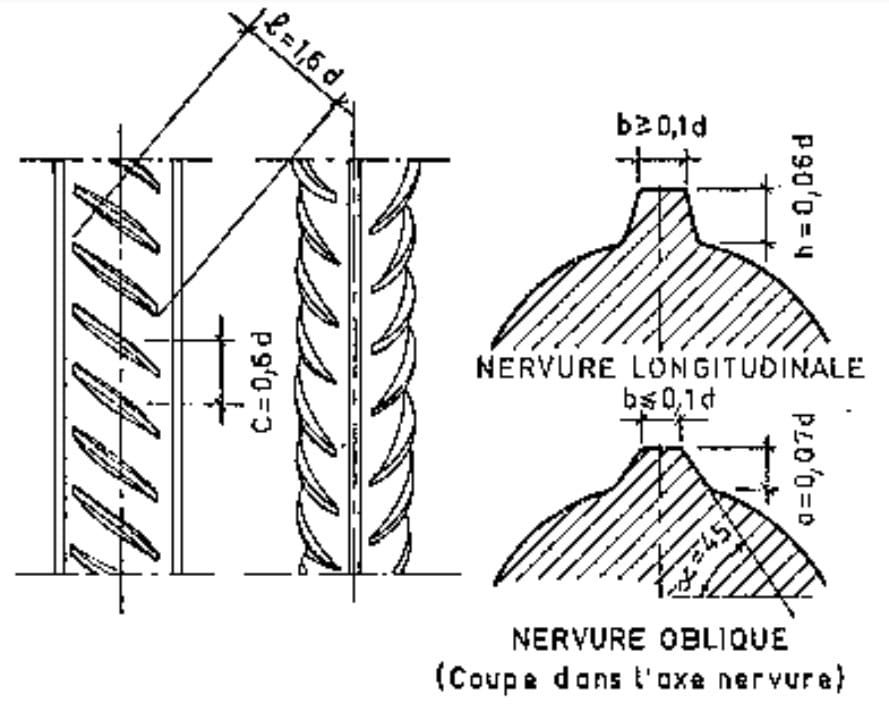

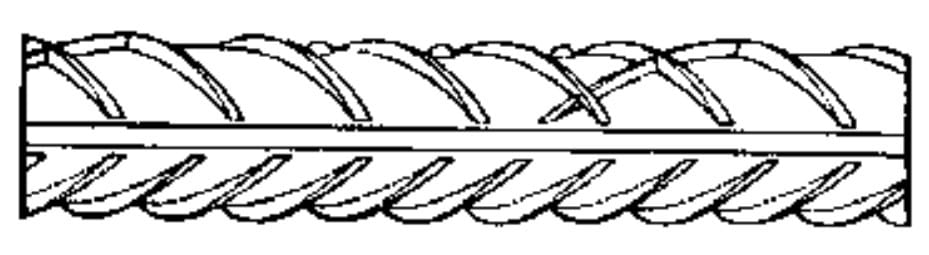

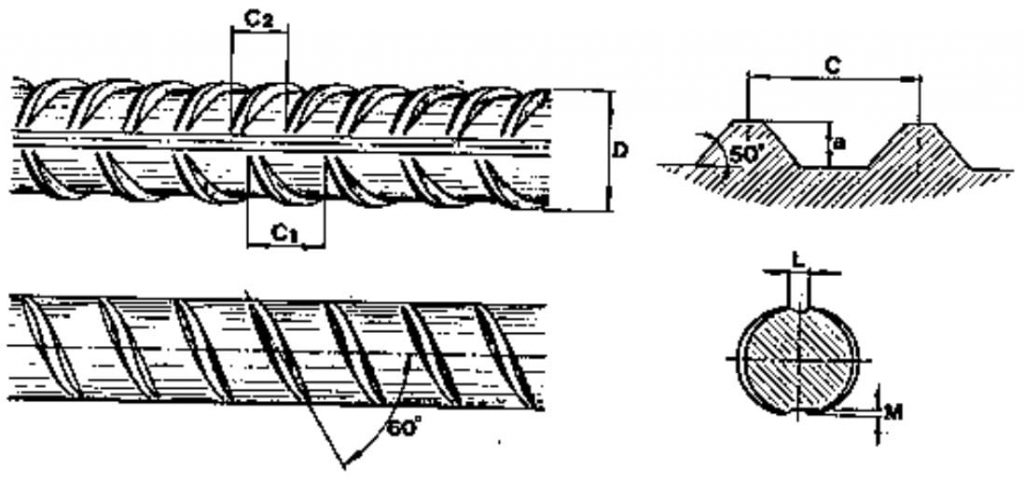

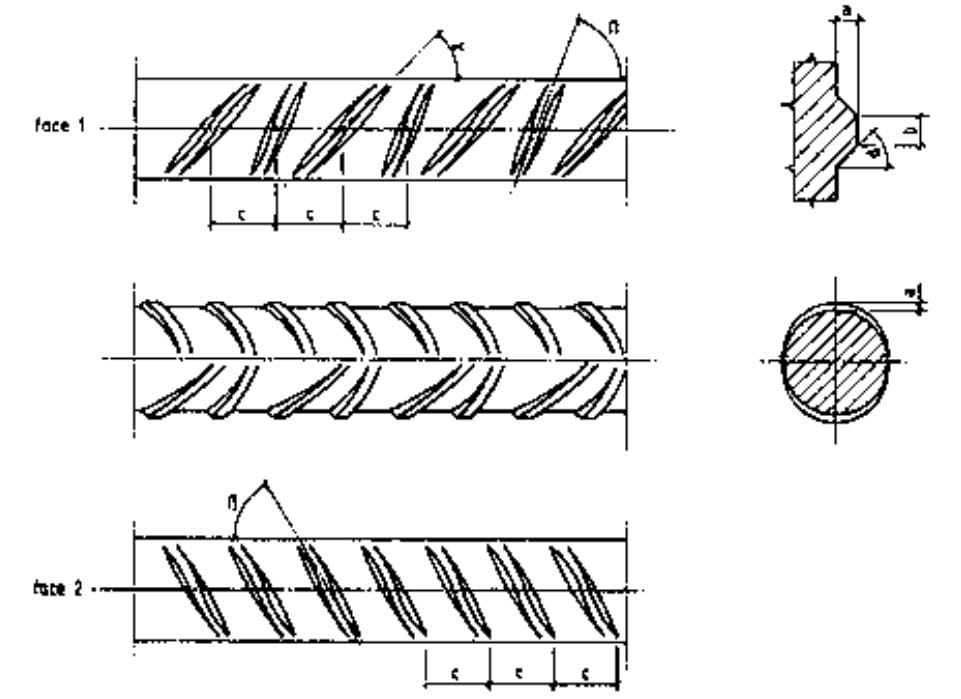

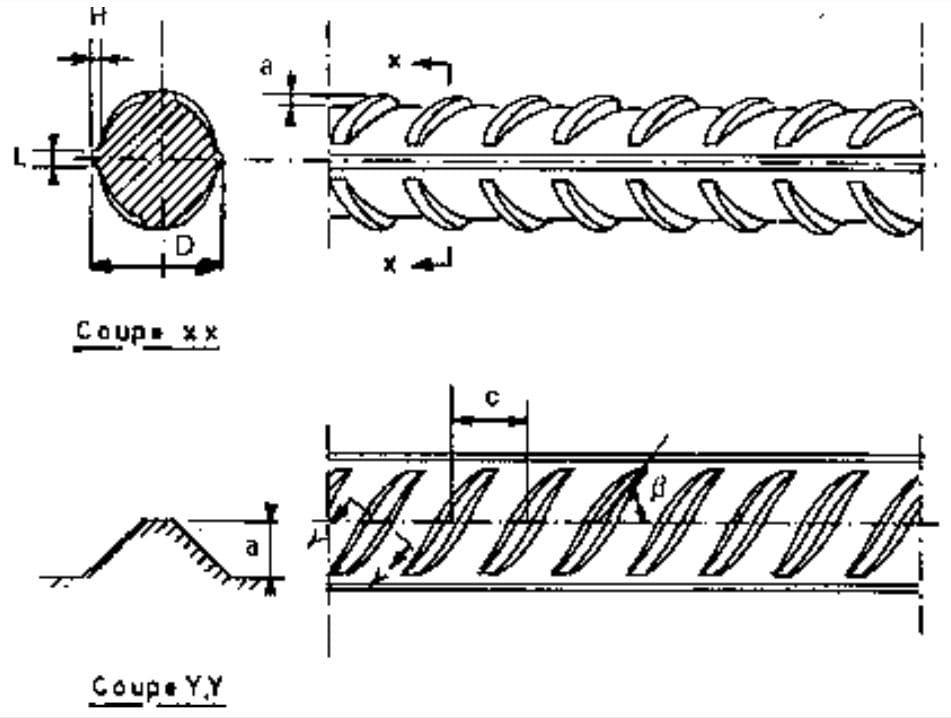

Les figures et photos qui suivent donnent les caractéristiques géométriques de divers aciers à haute-adhérence.

Le tableau ci- après donne les principales caractéristiques des aciers pour béton armé utilisés depuis les années 1900.

| Périodes | Références | Dénomination | Limite d’élasticité fe | Limite de rupture fr | Allongement À rupture A % | Coefficient De fissuration η | Coefficient de scellement ψ | Observations |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| De 1900 à 1958 environ | Article 30 du cahier des charges générales de 1913 modifié à diverses reprises | Ronds lisses Ac 42 | 24 kgf/mm² | 42 à 50 kgf/mm² | 25 | / | / | Soudable , pliable et dépliable (à contrôler) |

| Ac 54 | 36 kgf/mm² | 54 à 64 kgf :mm² | 18 | / | / | Ces aciers ont pu être utilisés dans des pièces fortement comprimées | ||

| De 1958 à 1965 | Aciers doux | Ronds lisses Adx | 24 kgf/mm² si < = 25mm 21 à 22 kgf/mm² si > 25 mm | 33 à 50kgf/mm² | / | 1 | (*) | Non soudables, rarement utilisés dans les ponts |

| Ac 42 | 24 kg/mm² | 42 à 50 kgf/mm² | 25 | 1 | (*) | Acier soudable normalement utilisés pour les ponts | ||

| Aciers HA | Aciers durs Ac 55 | 32 kg/mm² | 55 à 65 kgf/mm² | >16 | 1 | (*) | Ces ronds lisses en acier mi-dur et dur ont pu être utilisés dans des pièces fortement comprimées | |

| Ac 65 | 36 kgf/mm² | 65 à 85 kgf/mm² | 12 | 1 | (*) | |||

| Ac 75 | 40 kgf/mm² | >75 kgf/mm² | 6 | 1 | (*) | |||

| Cahier des charges du 8 avril 1958 fiches d’homologation des aciers à haute adhérence des règles BA 60 éditées par la documentation technique du bâtiment et des travaux publics 9 rue Lapérouse 75 016 Paris) | Armatures HA en acier doux écroui Aciers Tentor (TT) soudable avec précautions | 50 kgf/mm² | 58 kgf/mm | 21 | 1,6 | (*) | (*) d’après le CCBA 68 ψS=1,5 ηd/√2 | |

| Acier Tor (T) soudable avec précautions | 42 kgf/mm² si < = 20 40 kgf/mm² si > 25 mm | 48,5 kgf/mm² | 14 | 1,6 | (*) | |||

| Acier Caron (C) soudable avec précautions | 42 kgf/mm² si < = 20 40 kgf/mm² si > 25 mm | 50 kgf/mm² | 14 | 1,6 | (*) | |||

| Note technique C 12 n°1 du SCET du 22/02/1964 sur les conditions d’utilisation des armatures HA non visés par les fiches BA 60 ci-après :: Fiches BA 60 N°1 du 4/1/61 N°2 du 4/1/61 N°2bis du 2/2/65 N°3 du 4/1/61 N°3bis du 9/7/63 N°4 du 31/1/61 N°5 du 6/10/61 N°6 du 10/10/61 N° 7 du ? N°8 du 13/2/63 N°9 du 24/4/63 | Armatures HA en acier naturellement dur Acier crénelé | 40 kgf/mm² | Soudables ou non. Ne pas déplier et pliage délicat à basse température. Acier fabriqué jusqu’à 1959 | |||||

| Acier Nersid (N) non soudable | 42 kgf/mm² si < = 16 mm 40 kgf/mm² si > = 20 mm | 50 kgf/mm² 48 kgf/mm² | 12 | 1,6 | (*) | |||

| Acier Créloi (SE) non soudable | 45 kgf/mm² si = 8 mm 42 kgf/mm² si = 10 et 12 mm 40 kgf/mm² si de 14 à 25 mm | 55 kgf/mm² 50 kgf/mm² | 12 | (*) | ||||

| Acier Breteuil (BR) non soudable | 42 kgf/mm² si < = 16 mm 39 kgf/mm² si = 20 à 25 mm | 48 kgf/mm² 58 kgf/mm² | 12 | 1,6 | (*) | |||

| Fil Ardox 5400 (AX) non soudable | 54 kgf/mm² | 56 kgf/mm² | 12 | 1,6 | (*) | |||

| Acier Hi-Bond-A (HBA) soudable | 42 kgf/mm² si < = 20 mm 40 kgf/mm² si > = 25 mm | 63 kgf/mm² 58 kgf/mm² | 20 | 1,6 | (*) | |||

| De 1966 à 1978 | Aciers doux Normes NF A35-015 et 35- 016 du 30/12/66 | Fe E 22 (ex Adx) | 22 kgf/mm² | 34 à 50 kgf/mm² | 22 | 1 | 1 | |

| Titre 1er du fascicule 4 du CPC – Décret 67856 du 11/9/67 et circulaire n°71 du 26/10/66 Circulaire n°12 du 8 février 1968 | Ronds lisses Fe E 18 | Environ 18 kgf/mm² non garantie | 33 kgf/mm² | 18 | / | / | Non utilisé pour les ponts car interdit | |

| Fascicule 65 du CPC annexé à la circulaire du 13/8/69 Circulaire 76-64 du 3 mai 1976 relative à l’agrément et au contrôle des armatures à haute adhérence en acier pour béton armé | Fe E 24 (ex Ac42) | 24 kgf/mm² | 42 à 50 kgf/mm² | 25 | 1 | 1 | Diamètres < 40 Mandrins de pliage > ceux des FeE 40 A | |

| Fe E 34 | 34 kgf/mm² | 60 à 72 kgf/mm² | 16 | 1 | 1 | |||

| Aciers HA | Armatures HA Fe E 40 A | 42 kgf/mm² si < = 20 mm 40 kgf/mm² si > 20 mm | 48,5 kgf/mm² | 14 | 1,6 | 1,5 | ||

| Fe E 40 B (acier de relaminage) | 42 kgf/mm² si < = 20 mm 40 kgf/mm² si > 20 mm | 48,5 kgf/mm² | 12 | 1,6 | 1,5 | |||

| Fe E 45 | 45 kgf/mm² | 52 kgf/mm² | 12 | 1,6 | 1,5 | |||

| Fe E 50 | 50 kgf/mm² | 57,5 kgf/mm² | 10 | 1,6 | 1,5 | |||

| De 1978 à 1983 | Aciers doux Nouvelle normes NF A 35- 015 du 15/6/78 Nouvelles normes NF A 35- 016 du 15/6/78 et NF A 35- 019 et NF A 35-020 d’avril 80 (fils à haute adhérence) | Ronds lisses | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | Pas de changement par rapport à la période 67- 78. |

| Aciers HA | Armatures HA Fe TE 45 | 440 N/mm² | 480 N/mm² | 8 | 1,3 si < 6 mm 1,6 si > = 6 mm | 1,5 | Introduction de 4 types d’armatures : 1 acier naturellement dur, 2 acier écrouis sans réduction de section, 3 acier écrouis avec forte réduction de section, 4 treillis soudés | |

| Fe TE 50 | 490 N/mm² | 540 N/mm² | 8 | 1,3 si < 6 mm 1,6 si > = 6 mm | 1,5 | |||

| De1983 à 1995 | Aciers doux Nouveau titre 1er du fascicule 4 du CCTG annexé au décret 83-251 du 29/3/83 | Ronds lisses Fe E215 | 215 N/mm² | 330 à 390 N/mm | 22 | 1 | 1 | Le nouveau fascicule fait référence aux normes pour les diamètres 6 à 40 mm |

| Création de la procédure d’homologation par le décret 83-252 du 29/3/83 | Fe E 235 | 235 N/mm² | 410 à 490² | 25 | 11 | 1 | ||

| Aciers HA Nouvelles normes : NF A 35-015 du 20/7/84 NF A 35-016 du 30/12/86 NF A 35-019 du 20/7/84 Création de l’AFCAB en 1993 (Association Française de Certification des Armatures pour Béton) | Aciers HA Fe E 400 1 Fe E 400 2 Fe E 400 3 | 400 N/mm² | 440 N/mm² | 12 sur 5 d 12 sur 5 d 5 réparti | 1,6 | 1,5 | Les normes introduisirent 3 catégories 1, 2 et 3 et 3 paramètres de forme : – armatures à verrous transversaux obliques en croissant | |

| Fe E 500 1 Fe E 500 2 Fe E 500 3 | 500 N/mm² | 550 N/mm² | 12 sur 5 d 8 sur 5 d 5 réparti | 1,6 | 1,5 | – armatures torsadées à froid à verrous transversaux obliques en croissant – armatures à empreintes Diamètres de 6 à 40 mm. | ||

| Fe TE 400 | 400 N/mm² | 480 N/mm² | 12 sur 5d | 1,3 si > 6 mm 1,5 si > = 6 mm | 1,5 | Introduction des 3 paramètres de forme : – à empreinte, – à verrous, – à nervures continues Dans les diamètres 6 à |

3.1-LISTE DES FICHES D’AGRÉMENT OU D’HOMOLOGATION DES ARMATURES DE BÉTON ARMÉ DES ANNÉES 1968 AUX ANNÉES 1986:

| Décision ou circulaire | Date | Observations |

|---|---|---|

| N° 1 | 25 juin 1968 | |

| N° 2 | 20mars 1969 | |

| N° 3 | 12 janvier 1970 | |

| N° 4 | 21 mai 1970 | |

| N° 5 | 28 avril 1970 | |

| N° 9 | 30 décembre 1971 | |

| N° 14 | 30 novembre 1972 | |

| N° 15 | 20 juillet 1973 | |

| N° 16 | 17 mai 1974 | |

| N° 21 | 19 février 1975 | |

| N° 22 | 18 juillet 1975 | |

| N° 76-132 | 11 octobre 1975 | Incidences de la circulaire 76-64 du 3 mai 1976 |

| N° 77-72 | du 6 mai 1977 | |

| N° 78-73 | 10 mai 1978 | |

| N° 78-90 | 27 juin 1978 | |

| N° 79-46 | 21 mai 1979 | |

| N° 80-82 | 26 juin 1980 | |

| N° 81-33 | 10avril 1981 | |

| N° 82-51 | du 24 mai 1982 | |

| N° 86-15 | 13 février 1986 | |

| N° 86-35 | 17 avril 1986 |

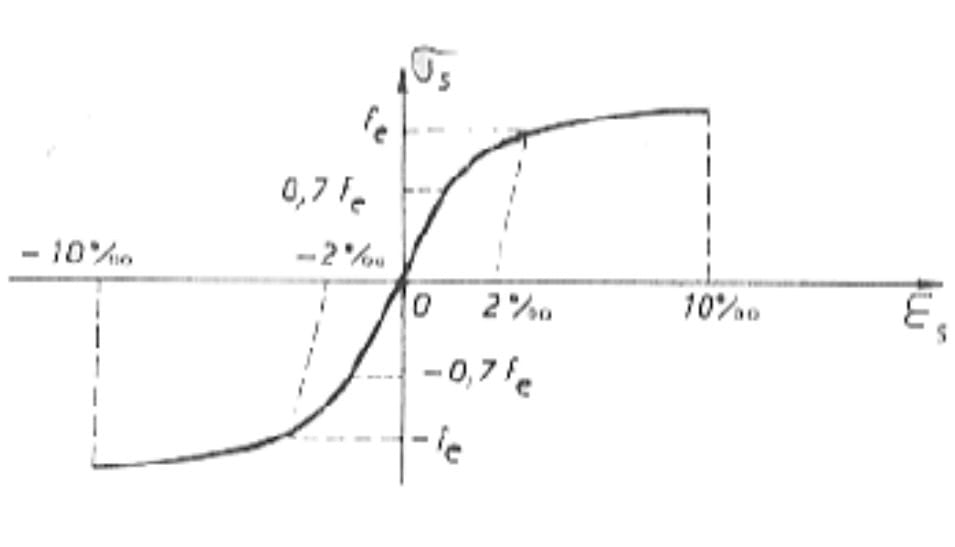

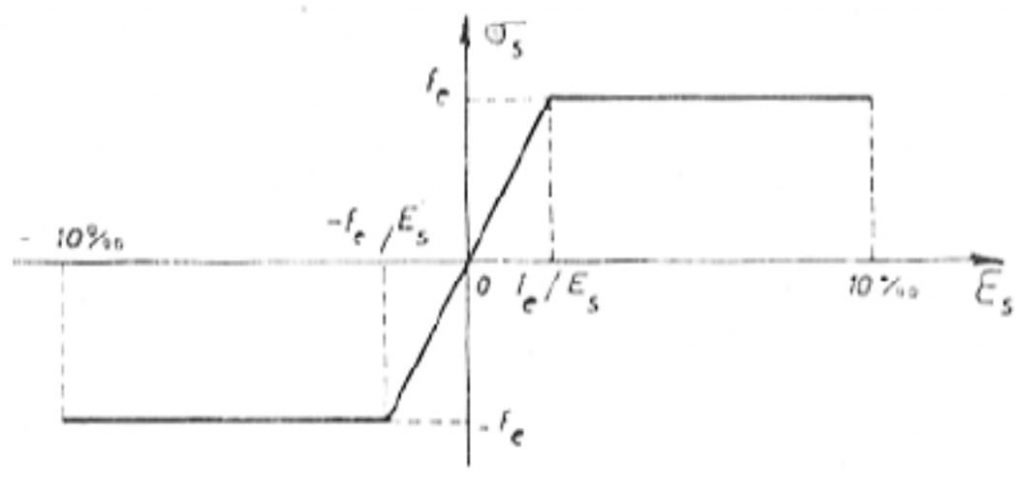

3.2-COURBE DÉFORMATIONS–CONTRAINTES

Les diagrammes déformations ( s ) contraintes ( s ) des aciers naturellement durs ou très fortement écrouis (aciers Breteuil, Créloi, Nersid…désignés par le sigle Fe E40 B sont élasto-plastiques parfaits alors que ceux des aciers doux écrouis par traction ou torsion (aciers Caron, Tor, Tentor… désignés par le sigle Fe E40 A) sont curvilignes

Lors d’un recalcul avec les règles actuelles aux états-limites, il y a lieu de prendre pour les aciers écrouis le diagramme de l’article A.2.2 du BAEL 80 tel que :

Pour les autres aciers il faut adopter le diagramme des BAEL 80, 83, 91 et 99 qui figure ci-dessous.

3.3-SOUDABILITÉ DES ARMATURES

Titre 1er du fascicule 4 du CPC du 11 septembre 1967 et circulaire n° 12 du 8 février 1968 .

Ce texte donne des indications sur la soudabilité des armatures de béton armé :

un acier de béton armé peut être considéré comme soudable si la soudure peut se faire soit par résistance soit à l’arc avec des électrodes enrobées.

Aciers doux :

- les aciers doux sont aptes à la soudure par bout à bout étincelage,

- les aciers de classe Fe E24 sont garantis soudables à l’arc.

les aciers à haute adhérence :

- la fiche d’identification de chaque produit indique si celui-ci est soudable et dans quelle condition

- lors du soudage d’acier écrouis, il y a lieu de ne pas ruiner l’écrouissage par une élévation de température excessive

- les aciers relaminés ou à haute teneur en carbone (aciers naturellement durs) ne sont pas considérés comme soudables.

Circulaire N°76-64 du 3 mai 1976 relative à l’agrément et au contrôle des armatures à haute adhérence en acier pour béton armé :

Ce document précise les conditions de réalisation des essais de soudabilité :

- soudure bout à bout par étincelage ;

- soudage à l’arc électrique ;

- soudage par chauffage à la flamme et pression ;

- soudage en croix.

Titre 1er du fascicule 4 du CPC annexé au décret N° 83-252 du 29 mars 1983.

Ce texte qui se qui est nouveau fait un large recours aux normes, donne également des indications sur la soudabilité des armatures de béton armé :

Aciers doux :

- les aciers de classe Fe E22 ne sont pas garantis aptes au soudage

- les aciers de classe Fe E24 sont garantis aptes au soudage à l’arc.

les aciers à haute adhérence :

- la fiche d’identification de chaque produit indique si celui-ci est soudable et dans quelle condition.

Voir plus:

Pourquoi le béton a besoin d’armatures

Support de cours Béton précontraint

COURS DE BÉTON ARME-Suivant les Règles BAEL 91 Et modifications 99

Calcul des structures en béton

Suivez BTP Cours sur Google News !

Extrait d’un document interne du Sétra rédigé en 2002 par Daniel Poineau et actualisé en 2010